- TOP

- ブログ&YouTube

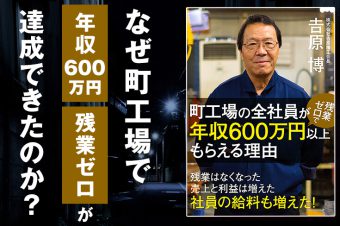

- 書籍「ザ・町工場」

書籍「ザ・町工場」

今回は、書籍「ザ・町工場」を、中小企業の経営に活かす方法をご紹介します。

著者は、ダイヤ精機の社長・諏訪貴子。彼女は父親の急逝をきっかけに会社を継ぎ、数々の改革を断行。町工場を見事に再生させました。第一弾の書籍「町工場の娘」はNHKでドラマ化され、多くの反響を呼びました。

続編となる「ザ・町工場」では、リーダーシップやコミュニケーションに焦点が当てられています。経営者なら誰しも「若手を育てる重要性」や「社員を信頼し、任せることの大切さ」は理解しているものの、実行に移すのは容易ではありません。その“わかっているけど難しいこと”に、諏訪社長がどのように向き合っているのか、一緒に見ていきましょう。

未経験者を育てる

ダイヤ精機は小さな町工場で、採用には常に苦労していました。やっとの思いで経験者を採用してもすぐに辞めてしまい、会社の文化が根づきません。そこで諏訪社長は、「未経験者を育てる」という新たな方向に舵を切りました。「未経験OK」と打ち出せば、応募が増えます。そこから慎重に選んだ人材をトライアル雇用で見極め、育てていく体制を築いたのです。

未経験者であれば、会社のやり方や価値観を一から伝えることができ、ポリシーも浸透しやすくなります。多くの企業が即戦力を求める中で、諏訪社長は育てることを選んだのです。

印象的なエピソードがあります。未経験で入社した若手社員に「辞めたいと思ったことはないの?」と尋ねたところ、「今いる技術者の皆さんが高齢なので、引退されるまでに自分が技術を引き継がないと、会社がダメになってしまうと思っているんです」と答えたそうです。

その言葉に、諏訪社長は胸を打たれました。未経験ながらも、会社の未来を真剣に考えてくれる姿に、「人を育てること」の価値を改めて実感したといいます。未経験者を育てることは、会社の成長にも繋がります。これからの時代、中小企業にとって欠かせない視点ではないでしょうか。

ヒューマンスキルで選ぶ

諏訪社長が採用で重視しているのは、テクニカルスキル(職人としての技術)ではなく、ヒューマンスキルです。ヒューマンスキルとは、「皆と親しくできる」「素直である」「謙虚である」「向上心がある」といった、人としての資質のことです。こうした資質を持っている人であれば、たとえ現時点で技術に自信がなくても、継続的に成長していけると諏訪社長は考えたのです。

もうひとつ大切にしているのが、「優秀そうに見える人材に飛びつかない」という姿勢です。高学歴で優秀そうな人が面接に来ても、「他の会社も見てみてくださいね」と伝えているそうです。他の会社を見て、それでもダイヤ精機で働きたいと言ってくれる人を採用する。そんな考え方を貫いています。

長期的に成長できる環境をつくる

ダイヤ精機では、社員教育の多くをOJTで行なっています。現場で実際に手を動かしながら学ぶスタイルを基本とし、「一つできたら、次の目標に進む」という考え方を大切にしています。目標管理には「チャレンジシート」を活用し、社員とともに成長目標を設定することで、前向きに業務に取り組めるようサポートしています。

さらに注目したいのが「人財マップ」です。職人に必要なスキルを5段階で定義し、習熟度を“見える化”するこのツールでは、社員自身が現在地を把握し、次に目指すレベルを明確にすることができます。

レベル1:経験も知識もない

レベル2:業務知識の概要を理解し、サポートがあれば業務を遂行できる

レベル3:知識を活用し、自立して業務を遂行できる

レベル4:業務を他の社員に指導できる

レベル5:業務の改善や効率化まで実現できる

こうした仕組みを活用することで、社員は自ら学び、挑戦する意欲を高めていきます。長期的に成長できる環境が、多くの社員の活躍に繋がっているのです。

人に任せていく

私が特に感銘を受けたのは、「リーダーの育成」に関する考え方です。ダイヤ精機では、ただ指示を出すのではなく「これはどうしたらいいかな?」と相談をしたうえで「あなたに任せたよ」「お願いね」と依頼ベースで仕事を渡しています。社員の自主性を引き出し、自分で考える力を育てているのです。リーダーが何でもやってしまうのではなく、相手に委ね、責任ごと任せていく。そうした風土を会社全体でつくっていく姿勢が、とても印象的でした。

中小企業では、社長が先頭に立ってグイグイ引っ張るスタイルも多く見られます。しかし、会社を成長させるためには、自分自身のスタイルを見直し、「人に任せる」姿勢の実践が欠かせません。社長がその姿勢を見せるだけで、社員は自分から動き出します。毎日を“人を育てるトレーニングの場”と捉えて、「任せる力」を磨いていきたいですね。

今回のまとめ

「ザ・町工場」には、中小企業経営の実践的なヒントが詰まっていました。私たち経営者は、つい何でも自分で抱えがちですが、今こそマネジメントを見直す良いタイミングかもしれません。まずは「任せてみる」ことから、小さく始めてみませんか。きっと、会社が変わるきっかけになるはずですよ。